“我们知道感受所有事物都要靠内心,如果内心没有感受,那些事物就会像刮风一样过去。心目影院,就是在我们内心展开的一部电影。”57岁的王伟力坐在录音间,讲起话来不急不缓,抑扬顿挫。这间倾注了他全部心血的小小影院,十年来持续辐射着别样的温暖。

这里的放映不关灯

没有爆米花香气

也没人玩手机

屏幕上,影片《夏洛特烦恼》已接近尾声,身患绝症的夏洛马上就要到达生命的终点……“就在这时,夏洛突然醒过来,发现自己趴在马桶边。原来他还在厕所里,还在刚刚马冬梅大闹婚礼的那家酒店里,原来这一切都是一场梦。”志愿者郑涛手执麦克风,清晰简洁地描述着情节。

“哦,是梦啊!”观众席中发出低低一片恍然大悟的轻呼。伴随背景音乐,郑涛继续讲着画面:“妻子在家里做饭,夏洛跪在地上抱着妻子的腰;妻子和别人打麻将,他也跪在旁边抱着妻子不松手;妻子出门买菜,夏洛像个小孩一样搂着她。他们互相依偎,在夕阳中回家,似乎永远都不要分开……”观众们时而忍俊不禁,时而脸上流露出欣慰幸福的表情。当郑涛宣布画面黑屏,影片结束,大家报以持久而热烈的掌声。

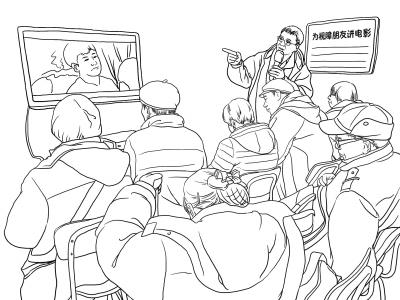

这间位于鼓楼西大街的特殊电影院,面积仅有三十平方米。每一次放映,几十把折叠椅都座无虚席。这里放映时不关灯,没有爆米花的香气,也没人玩手机。观众,不,准确来讲应该是听众们,是天然被电影艺术排除在外的群体——视障人士。而在王伟力创办的这家“心目影院”,他们得以通过别人的讲述来补全对白外缺失的画面,从而达到“看”电影的效果。

摸索着走出小小平房,刚“看”过电影的视障人士们带着满足的笑容,讨论起印象深刻的情节,互相约着下周再来。历经十年坚守,总计567次“为视障朋友讲电影”活动,“心目影院”在盲人圈子中早已有了非同一般的分量。每周六上午,视障人士们会从北京的四面八方——大兴、房山、昌平,甚至南口赶过来,赴一场与电影的约会。

把“来龙去脉”也讲清楚

单纯的声音才能“活”起来

谈及创办心目影院的缘由,王伟力总是会回忆起那个让他颇受触动的瞬间——2003年一次看美国大片《终结者》时,他自告奋勇为身边一位盲人朋友讲了一遍。“我讲得很差,他却激动得不行,开心地抱着我转圈儿,让我非常震撼。”

在此之前,王伟力和妻子郑晓洁刚刚放弃了生意,开办“红丹丹文化教育中心”,为视障人群提供媒体制作技能培训和无障碍信息传播服务。然而这一过程中,他们产生了深深的无力感,也逐渐意识到对方在“听世界”中产生的疑惑和困难。“比如培训他们做广播主持人,发现他们总是机械地模仿,不会使用自己的语言。因为我们的汉字是象形字,有字形字意,盲文是点字,像拼音一样只标音不表意。屏蔽视觉后长期使用盲文,他们运用起来就只能人云亦云。”

如何通过声音去尽可能地呈现立体世界?那位听了《终结者》讲述后激动不已的朋友,一句话点醒了王伟力。“他说,我的讲述一下子就把声音和视觉连在一起了。我突然明白,只有你把声音的‘来龙去脉’也讲清楚,单纯的声音才能一下子‘活’起来。”

什么途径能够方便迅速地接触到多种有着“来龙去脉”的声音呢?王伟力将目光“瞄”向了电影,专为盲人进行视觉讲述的“心目影院”便应运而生。在他看来,电影犹如巨大的博物馆,如果能把电影讲清楚,盲人朋友对国内外的生活模式、社会场景就能有所了解,从而对艺术、美、人与人之间的情感思维逻辑等,都会有更深层次的认识,可以更好地帮助他们走出家门、融入社会。

用“倒扣的汤勺,勺背上有个旋转的扇叶”来形容直升机

2005年,“心目影院”作为“红丹丹文化教育中心”的公益项目开办。虽说起初无论“讲成什么样儿”,盲人朋友都能听得津津有味。但为了更好地通过声音构筑现实,王伟力煞费苦心地进行着琢磨和探索。

声音设置上,他将讲述音和电影音方向分开,前者使用单独的音响,来源放在观影者的后侧方。犹如朋友在肩膀旁低声细语,营造出“耳语化讲述”的亲近感。影片选择方面,一切都要在盲人能听懂台词的前提下进行。基于此,角色太多声音种类太多的影片不选,严重的方言片不选、外语原文片不选。

具体到讲述,关键在于瞬间找到贴切的语言,在台词间隙“见缝插针”地描绘。妻子成了王伟力的“试验品”,常常一部电影她要蒙住眼睛,听丈夫讲上多遍。“我们毕竟不是盲人,只能反复体验。尝试的次数多了,内心产生了‘盲态’,就会意识到,原来这句话我应该这么说。”

王伟力解释,盲人的“视觉意识”中没有透视关系,是全息的。明白了这一点,再讲“直升机”,他会用“倒扣的汤勺,勺背上有个旋转的扇叶”来形容。“一个梳着奇怪发型的女人出场”,也不如“一个梳着面包形状发型的女人出场”更好理解。“盲人有探索秘密的特性,从小就摸就拆,他能摸多少呢?一人之下的所有东西。只要拿这些东西比拟,他一下子就能想出来了。”

而伴随对盲人群体更进一步的体察,王伟力意识到画面讲述也并不总是越生动越好。“砰,张三打中了李四的头部,鲜红的血浆顺着墙壁缓缓流下……这种画面讲吗?可能我们看到并不觉得有什么,因为我们看得太多了。如果你闭上眼睛听我讲,会不会觉得心里不舒服?”他认为,“内心创作”会将感受成倍放大,相比看一部鬼片,听鬼故事会更害怕。所以诸如暴力镜头、床戏情节等,要采用模糊虚化的表述方式。“这些内容对盲人朋友是有冲击力的,一定要考虑信息接收模式给他们带来的影响。”

看似在为盲人服务实际上是明眼人的回归

从家用电视DVD,到环绕立体声音响,再到美国家庭影院系统,十年来心目影院的设备不断更新换代,发展得虽然缓慢,但却平稳。

如今再回首过往,王伟力已不愿过多提及那些“卖了车、用光存款,甚至向父母借钱”的困难坎坷。他轻描淡写地将那段日子概括为“就觉得这个群体不容易,应该关注,自己下海经商赚了点儿钱,能折腾折腾,花光了再赚就是。”

而不断深入的思考,让王伟力对心目影院的定位有了另一种理解。“总有人说我在做好人好事,我这不是好人好事。”他急切地挥着手,“残障群体是社会的一面镜子,帮助他们是我们健全人的责任,而不是单纯的爱心。”

王伟力很少标榜自身奉献,将自己能够坚持做下去归因为从中获得了切实的愉悦。“一开始只是觉得这个群体应该帮,做了后发现我们很愉快,好像赚多少钱都比不上这种快乐,好像找到了社会价值的追求和实现。既然开心,那就再坚持一年看看怎么样?发现还不错,一些志愿者也进来了,就这样一年一年往前走着,一直做了十年。”

在王伟力心中,十年公益最重要的结晶是给人们带来观念的转变,“我们自身,也包括社会、企业、政府,所有人都在转变中受益,体会到价值观的重要。成长的过程中你已经发现了金子,还会放弃吗?”他顿了顿,笑言“可能听着我是像在说教,那是因为你没有真正来做。”

伴随社会力量的加入,盲人朋友除了享受电影,也能在志愿者的陪伴下游览长城、海边、草原……而在这一过程中,王伟力最想感谢的却是他们帮助的对象。他回忆起某年组织去慕田峪长城,有位扎着马尾辫、戴着粗金链的小老板报名当志愿者。引领着一位年轻的盲人按摩师,一路走一路讲。结束时,每人发了一个小证书。

“第二年再做活动的时候他又来了,可把认识的人都吓了一跳。马尾辫没了,留的是我这样的寸头,肚子上的赘肉也没了。”小老板告诉王伟力,自己玩命赚钱的时候,是琢磨着怎么把别人的利益压到最低,而当看到那个小证书,想起带着盲人朋友时对方那样开心,他觉得只有那一天找到了最大的快乐。“这难道不是一种心灵的回归吗?”王伟力感叹,小小的一个电影院,看似是在为盲人服务,带着他们做些事情,“实际上是我们明眼人的回归。”

主笔魏婧 白描宋溪