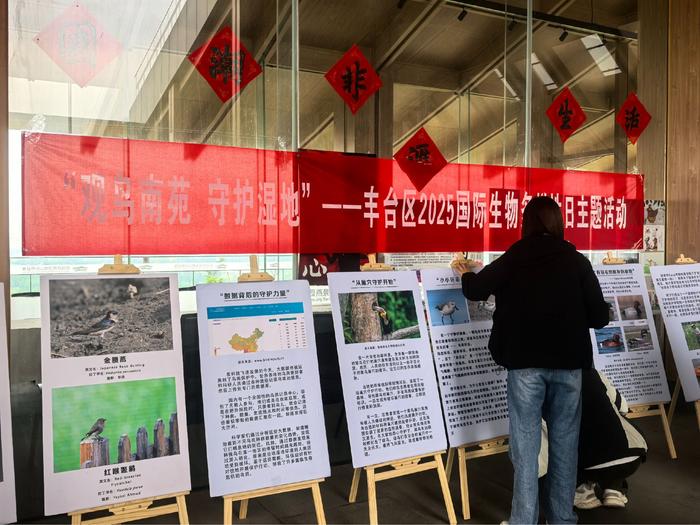

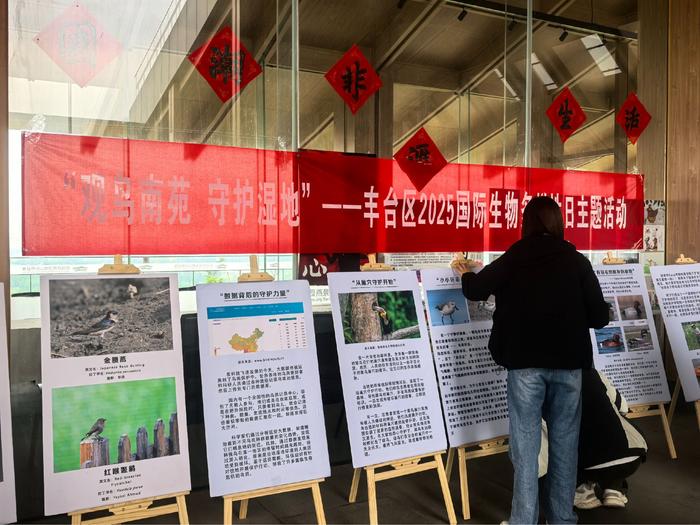

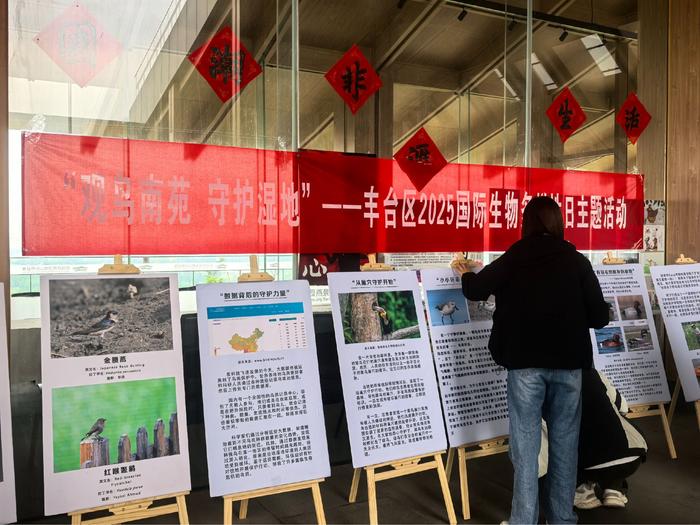

“哇!天上正在飞的是苍鹰,快记录下来。”“你们听!这就是四声杜鹃的叫声。”“这是老师刚讲解的红喉姬鹟吧,喉咙处的羽毛真的是红色的。”……正值第25个国际生物多样性日,丰台区园林绿化局邀请30位来自北京林业大学的师生来到南苑森林湿地公园(以下简称南森),开启以“观鸟南苑 守护湿地”为主题的观鸟学习活动,用镜头定格自然之美,用心聆听生命之声。

图为林业大学老师正在为大家讲解鸟类知识。

鸟类的定义是什么?鸟类迁徙的特点有哪些?大家熟悉的家燕与金腰燕又有何区别?野外监测注意事项有哪些?北京林业大学教师叶兴元通过生动的案例为同学们讲解了相关知识。“目前全世界有11000余种鸟类,中国有1500余种,生态资源丰富的南森中有百余种,即便是在看似占地面积不大的大学里,生物种类也很丰富。”叶兴元说道。

随后,4组同学分别前往阅熙和湿地及上林湖湿地进行观鸟活动,通过望远镜观测和相机拍摄的方式寻找鸟类,将镜头对准湿地景观、鸟类栖息地、珍稀植物等,记录下南森的生态之美与生命的独特魅力。

“我们小组刚刚监测到了四声杜鹃、白骨顶鸡、珠颈斑鸠、黄腰柳莺等鸟类,今天学会了很多监测生物多样性的知识,户外实践也增强了自己的专业技能,让我对自然更感兴趣了。”来自国家公园建设与管理专业的大二学生赵桂玫说。

近危植物垂丝海棠、国家二级重点保护野生动物红隼、国家“三有”保护动物刺猬和黄鼬、238种植物、117种已监测记录的野生鸟类、28种大型野生真菌……这些生活在南森的“自然居民”向大家讲述了一个又一个生态修复故事。据介绍,目前,南森已有植物238个品种,其中原有植物约44种,规划建设遵循适地适树、乡土植物、食源蜜源等原则,增加了植物194种。人工种植品种又包括乔木83个品种、灌木34个品种、地被植物60个品种、水生植物17个品种,生物多样性初步显现。

南森作为南城生态“绿肺”,是“一道绿隔城市公园环”的重要组成部分,也正着力打造生物多样性示范区。南森以湿地为底、森林为体,构建了山水林田湖草集聚的生态空间、中心城区最近的观鸟胜地、生物多样性最丰富的公园绿地、南苑自然野趣风貌的示范园区。

那么,在规划面积17.5平方公里的南森内,数以万计的自然生命又是如何被发现和记录的呢?红外相机成了不可或缺的“科技天眼”,让“沉默的居民”现出踪迹,也搭建起科学有效的生物多样性监测网络。

据悉,北京林业大学在阅熙和湿地、上林湖、小龙河附近3个点位安装红外相机监测湿地生物情况。“红外相机在夜晚通过发射红外光对路过的动物进行移动侦测,通过温度变化触发相机记录。”北京林业大学生态与自然保护学院教师宁中华边演示边介绍红外相机的触发原理。

值得一提的是,去年,南森与北京林业大学合作的首都生物多样性保护研究院(总院)正式落地,标志着南森的生态环境建设工作从常规园林景观打造向科学谋划生物多样性保护方向转变。“我们希望面向生态文明和美丽中国建设,对标北京生物多样性之都、全域森林城市和花园城市建设需求,在专业的园林景观布局、科学的动植物保护、完善的生态体系打造等方面将南森建设得更好。”南森公司有关负责人表示。

“哇!天上正在飞的是苍鹰,快记录下来。”“你们听!这就是四声杜鹃的叫声。”“这是老师刚讲解的红喉姬鹟吧,喉咙处的羽毛真的是红色的。”……正值第25个国际生物多样性日,丰台区园林绿化局邀请30位来自北京林业大学的师生来到南苑森林湿地公园(以下简称南森),开启以“观鸟南苑 守护湿地”为主题的观鸟学习活动,用镜头定格自然之美,用心聆听生命之声。

图为林业大学老师正在为大家讲解鸟类知识。

鸟类的定义是什么?鸟类迁徙的特点有哪些?大家熟悉的家燕与金腰燕又有何区别?野外监测注意事项有哪些?北京林业大学教师叶兴元通过生动的案例为同学们讲解了相关知识。“目前全世界有11000余种鸟类,中国有1500余种,生态资源丰富的南森中有百余种,即便是在看似占地面积不大的大学里,生物种类也很丰富。”叶兴元说道。

随后,4组同学分别前往阅熙和湿地及上林湖湿地进行观鸟活动,通过望远镜观测和相机拍摄的方式寻找鸟类,将镜头对准湿地景观、鸟类栖息地、珍稀植物等,记录下南森的生态之美与生命的独特魅力。

“我们小组刚刚监测到了四声杜鹃、白骨顶鸡、珠颈斑鸠、黄腰柳莺等鸟类,今天学会了很多监测生物多样性的知识,户外实践也增强了自己的专业技能,让我对自然更感兴趣了。”来自国家公园建设与管理专业的大二学生赵桂玫说。

近危植物垂丝海棠、国家二级重点保护野生动物红隼、国家“三有”保护动物刺猬和黄鼬、238种植物、117种已监测记录的野生鸟类、28种大型野生真菌……这些生活在南森的“自然居民”向大家讲述了一个又一个生态修复故事。据介绍,目前,南森已有植物238个品种,其中原有植物约44种,规划建设遵循适地适树、乡土植物、食源蜜源等原则,增加了植物194种。人工种植品种又包括乔木83个品种、灌木34个品种、地被植物60个品种、水生植物17个品种,生物多样性初步显现。

南森作为南城生态“绿肺”,是“一道绿隔城市公园环”的重要组成部分,也正着力打造生物多样性示范区。南森以湿地为底、森林为体,构建了山水林田湖草集聚的生态空间、中心城区最近的观鸟胜地、生物多样性最丰富的公园绿地、南苑自然野趣风貌的示范园区。

那么,在规划面积17.5平方公里的南森内,数以万计的自然生命又是如何被发现和记录的呢?红外相机成了不可或缺的“科技天眼”,让“沉默的居民”现出踪迹,也搭建起科学有效的生物多样性监测网络。

据悉,北京林业大学在阅熙和湿地、上林湖、小龙河附近3个点位安装红外相机监测湿地生物情况。“红外相机在夜晚通过发射红外光对路过的动物进行移动侦测,通过温度变化触发相机记录。”北京林业大学生态与自然保护学院教师宁中华边演示边介绍红外相机的触发原理。

值得一提的是,去年,南森与北京林业大学合作的首都生物多样性保护研究院(总院)正式落地,标志着南森的生态环境建设工作从常规园林景观打造向科学谋划生物多样性保护方向转变。“我们希望面向生态文明和美丽中国建设,对标北京生物多样性之都、全域森林城市和花园城市建设需求,在专业的园林景观布局、科学的动植物保护、完善的生态体系打造等方面将南森建设得更好。”南森公司有关负责人表示。