为何定陵发掘被外界称为“一大悲剧”?

1956年明代定陵发掘工作考古发掘队队长赵其昌曾回忆说:“定陵挖掘工作并没有走弯路,可以说比较顺利。”

赵其昌也曾无奈感叹:“损坏没有发生在发掘之初,而发生在发掘之后,这是万万没有料到的。不无痛心,更不无遗憾,而遗憾再也无法弥补。”

定陵出土的3000多件文物中,丝织品应该是最具价值的。在定陵发掘之前,民间很少见到明代丝织品,存留至今的实物更是凤毛麟角。定陵的整匹丝织品,每卷上都有“腰封”,写着尺寸、时间、产地、质地,极为难得。

然而由于经验不足,考古人员用“聚甲基丙烯酸甲酯”(塑料)加入软化剂,涂抹在半腐的衣物上,过了几个月就全变黑、变硬、变脆。再加上当年的文物库房太过简陋,四面漏风,根本谈不上恒温、恒湿、避光,以至于后来出版的考古报告里,大多数丝织品只能呈现支离破碎的损坏状态。

更大的伤害是,文革期间,以夏鼐为首的考古学家们被迫离开了岗位。已经打开的皇陵就那样被搁置,大多数的珍贵布料和木料,被直接暴露于自然条件下,迅速干枯腐败。万历皇帝的金丝楠木棺材被扔到野外,让农民劈了当家具。万历和他两个皇后的尸骨,更是被一把火烧得干干净净。

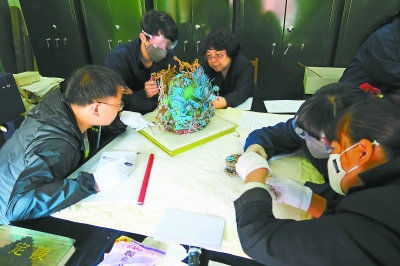

定陵文物搬家过程中,工作人员在清点皇后凤冠上的珠宝数量。

自1956年定陵发掘以来,十三陵一直没有专业的文物储藏库,定陵出土的3000余件文物在院内的普通平房里经历了近60载寒暑。直到于2015年11月19日,明十三陵“文物大搬家”工作宣布完成,定陵出土的3000余件文物重回“地下”,搬入政府斥资3000多万元修建的地下文物库。

是什么让挖掘帝陵成为考古界禁区?

1958年中国政府向世界公开发布消息:“明十三陵中定陵已打开……明朝第十三位皇帝朱翊钧和他的两个皇后尸体腐烂,骨架完好,头发软而有光。尸骨周围塞满了无数的金银玉器和成百匹的罗纱织锦……”一经公布,引发了海内外无数艳羡的目光和赞叹之声。

然而,由于技术水平落后,挖开容易,保护却很难,很多奇珍异宝遭到无法修复的毁坏。时任国家文物局局长、中国科学院考古研究所所长郑振铎和副所长夏鼐先生随即上书国务院,请求立即停止再批准发掘帝王陵墓的申请,周恩来总理批准了这一申请。不主动发掘帝王陵从此成为考古界的一个定规。

“定陵发掘之后我们得出一个结论,就是帝王陵不能随便挖。从这之后就定下了规矩,坚决不动帝王陵。” 中国著名的考古学家、当年参与定陵考古勘探的王仲殊说。