北京两会正酣,北京市长王安顺那句“停车收费乱象决不允许持续下去”的尾音还在小编脑中环绕,1月25日,两件事印证了北京市政府治堵的决心:一个是降低机动车使用强度要立法,一个是停车管理条例明年上半年出台。对于有车一族来说,今年势必会有一些大事影响出行。详细>>(点击【京观察】今年将影响开车出行的七大政策)

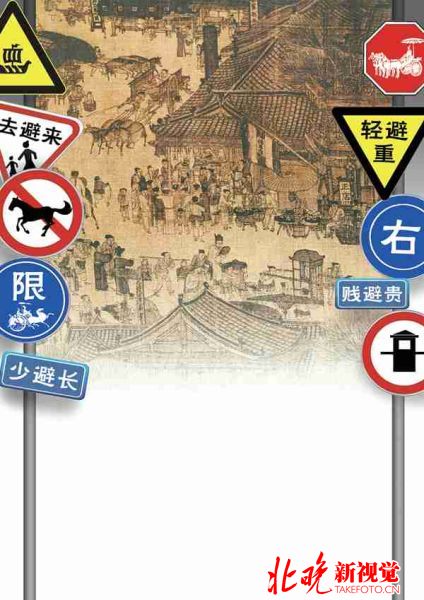

其实,不管是在物质、科技水平迅猛发展的当下还是在只有畜力拉车的古代,交通规则是都是人们生产生活不可或缺的一部分。

初始——“仪制令”

从唐朝开始,随着城市的发展,繁华的街道上,出现了行人与马车并存的情况,因此,出于安全的考虑,当时的皇帝根据实际情况,逐渐制定出一些交通规则,比如唐朝的“仪制令”就是较早的关于交通方面的礼仪规范。它的主要内容用十二字就能概括:“贱避贵、少避长、轻避重、去避来”。在宋朝,“仪制令”得到极大发展,这十二个字被刻在石碑或木板上,竖立于大街要道,以提醒行人遵守这些交通规则。

除此之外,唐律及宋刑之中,也有不少关于交通的规定,比如不准在闹市或人众处跑马,不准在道路上设置障碍等。如果违反了规定,同样会受到相应的处罚。

随着春运的到来,城市的道路交通压力日益明显。此时,对于行人和车辆来说,遵守交通规则、文明通行无疑是最好的选择。

作为文明古国之一,我国目前的交通规则与古代社会制定的交通礼仪是一脉形成的。陕西省略阳县灵岩寺博物馆收藏有南宋“仪制令”石碑。这块宋代“仪制令”石刻高约60厘米、宽约40厘米,刻有“贱避贵、少避长、轻避重、去避来”12个苍劲的大字。这正是用于规范当时行人与马车通行的礼仪规定,它也体现了尊敬老人、为他人着想的理念。

“仪制令”兴起于唐代,不过当时只是出现于文书中。到了宋代,朝廷下令京都开封及各州城内主要交通路口悬挂木牌或放置石碑,上书“仪制令”作为交通规则。因此,灵岩寺博物馆的“仪制令”时刻是非常珍贵的文物,它记录了当时社会生活的真实风貌。

同当时社会一样,“仪制令”不仅是当时的交通规则,也是解决交通冲突的依据。